엄마가 목격한

21가지 물건들의 탄생과 발전!

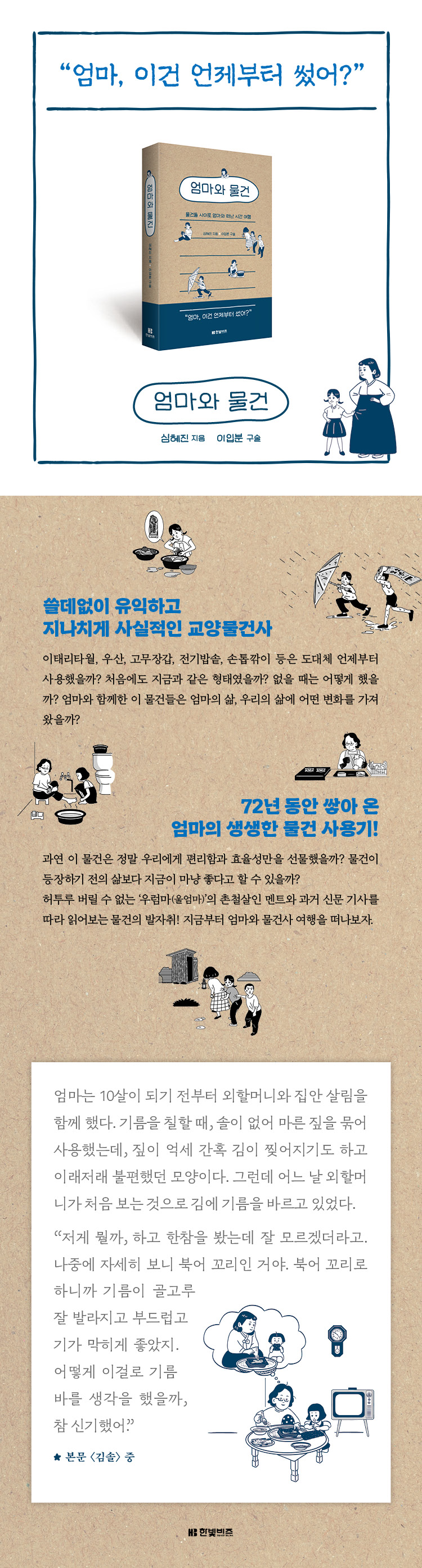

저자의 엄마는 1950년에 태어났다. 그때부터 지금까지 장장 72년 간 그녀가 사용했던 물건만 늘어놓아도 대한민국의 역사가 그려질 판이다. 그 중에서 21가지 물건을 골랐다. 엄마랑 가까이 붙어 있던 놈들로, 엄마의 재미있는 경험들이 담겨 있는 놈들로 말이다.

전쟁둥이 엄마의 이야기, 저자가 혼자 듣기 아까워 글로 쓰고 열심히 다듬은 엄마와 물건들의 이야기를 엮어보았다.

이태리타월, 우산, 고무장갑, 전기밥솥, 손톱깎이 등은 도대체 언제부터 사용했을까? 처음에도 지금과 같은 형태였을까? 없을 때는 어떻게 했을까?

엄마와 함께한 이 물건들은 엄마의 삶, 우리의 삶에 어떤 변화를 가져왔을까?

프롤로그

하나, 이태리타월

: 나는 냇가에서 고운 돌 주워다가 그걸로 밀었어.

둘, 손톱깎이

: 나 어렸을 때는 대체로 다 바느질 가위로 잘랐어. 무쇠로 된 거 큰 거 있잖아.

셋, 우산

: 비 오면 어차피 다 젖어. 옛날엔 십 리 이십 리 길은 걸어 다니는 게 예사니까.

넷, 진공청소기

: 갈대 빗자루 하나 있으면 닳고 닳아서 주먹만 해 질 때까지 썼어.

다섯, 다리미

: 한창 멋 부릴 땐 정장 바지를 요 밑에다 깔고 잤지.

여섯, 가스보일러

: 늘 그게 신경이 쓰였어. 불 꺼져서 방 추울까 봐.

일곱, 고무장갑

: 비싸니까 그걸 또 본드로 붙여서 쓰고. 그래도 없는 것보다는 나았어.

여덟, 전기밥솥

: 밥솥은 무조건 커야 해.

아홉, 냉장고

: 여름에는 밥이 제일 문제였어. 뚜껑을 덮어 놓으면 쉬고, 안 덮으면 파리가 들어가.

열, 김 솔

: 어떻게 이걸로 기름 바를 생각을 했을까, 참 신기했어.

열하나, 가스레인지

: 써보니 불 조절이 돼서 되게 편했어.

열둘, 김치냉장고

: 늘 해 먹어 버릇해서 사 먹는 건 영 익숙지 않아.

열셋, 세탁기

: 짜는 거. 짜는 게 제일 힘들었지.

열넷, 모기약

: 방에 화로를 놔뒀다가 문을 확 열면 모기가 다 도망가. 그럴 때 빨리 들어가야 해.

열다섯, 주방 세제

: 빨갛고 동그란 비누 있었어. 그걸로 세수도 하고 그릇도 닦고.

열여섯, 치약

: 굵은 소금을 빻아서 가운뎃손가락에 찍고 이에 막 문지르는 거야.

열일곱, 브래지어

: 다들 하니까 한 거지, 왜 해야 하는지는 생각 안 해봤어.

열여덟, 생리대

: 그땐 약국에서만 팔았고, 크기도 한 가지였어.

열아홉, 화장지

: 옛날엔 화장실에서 종이를 썼지. 송곳으로 구멍을 뚫고 실로 묶어서 화장실에 걸어 놓는 거야.

스물하나, 싱크대

: 서서 일할 수 있는 것만으로도 너무 좋았거든. 높이가 맞는지 안 맞는지는 생각도 안 해봤지.

1950년대부터 2022년까지!

72년 동안 쌓아 온 엄마의 생생한 물건 사용기!

이래서 인생의 무게는 무시할 수 없다고 하나보다. 내뱉는 족족 주옥같은 엄마의 생생한 ‘물건 사용 후기’를 듣고 있자니 웃음도 나고, 눈물도 나고, 기이하기도 하다. 아니, 그때는 정말 그랬다고?

도저히 엄마 말만 믿을 수가 없어 당시 신문 기사도 샅샅이 살폈다. 덕분에 과거 사람들의 반응, 생활양식의 변화, 사고의 전환 등을 간접적으로나마 느껴볼 수 있었다. 물건 하나 등장했을 뿐인데 우리의 삶과 생각이 이렇게 순식간에 바뀌다니! 놀라운 일이 아닐 수 없다.

엄마, 그래서 이건 언제부터 썼다고?

과연 이 물건은 정말 우리에게 편리함과 효율성만을 선물했을까? 물건이 등장하기 전의 삶보다 지금이 마냥 좋다고 할 수 있을까?

물건으로 보는 ‘한국 역사’! 머나먼 나라 이야기가 아니라 우리 엄마(또는 할머니)가 겪었던 이야기라 더 재밌고 와닿는다. 허투루 버릴 수 없는 우럼마(울엄마)의 촌철살인 멘트와 과거 신문 기사를 따라 읽어보는 물건의 발자취! 쓸데없이 유익하면서 지나치게 사실적인 교양물건사, 지금부터 엄마와 물건사 여행을 떠나보자.

엄마는 10살이 되기 전부터 외할머니와 집안 살림을 함께 했다. 기름을 칠할 때, 솔이 없어 마른 짚을 묶어 사용했는데, 짚이 억세 간혹 김이 찢어지기도 하고 이래저래 불편했던 모양이다. 그런데 어느 날 외할머니가 처음 보는 것으로 김에 기름을 바르고 있었다.

“저게 뭘까, 하고 한참을 봤는데 잘 모르겠더라고. 나중에 자세히 보니 북어 꼬리인 거야. 북어 꼬리로 하니까 기름이 골고루 잘 발라지고 부드럽고 기가 막히게 좋았지. 어떻게 이걸로 기름 바를 생각을 했을까, 참 신기했어.”

- 본문 <김솔> 중

책 속으로

나는 산업화 기간에 새로 생긴 물건들을 엄마가 어떻게 수용하고 생활 속으로 받아들였는지 그 과정을 썼다. 엄마라는 한 사람으론 객관성을 담보할 수 없어 당시 신문 기사도 참고했다. 하지만 이 물건들로 인해 엄마의 삶이 마냥 편해지기만 했다고 읽히는 것을 경계한다. 내가 책에서 다룬 것은 이전에 없던 물건들이 집안에 들어오면서 생긴 변화이지만, 집 바깥도 마찬가지로 많은 것이 바뀌었다. 소나 자전거를 타고 다니던 길에 도로가 깔리고, 사람들은 이제 버스나 지하철, 자가용을 타고 다니며, 핸드폰으로 언제 어디서든 소식을 주고받을 수 있다. 이런 것들이 과연 우리를 더 자유롭게 하고 저마다의 삶에 행복과 평화를 가져다주었을까? 세탁기가 생겨 빨래가 편해진 건 분명하지만, 이 물건으로 생긴 여유와 활력을 스스로의 행복과 더 나은 삶을 위해 사용할 수 있느냐 하는 것은 또 다른 문제다.

- 9쪽, 서문

돌로 때를 밀던 엄마도 아이들이 태어난 뒤엔 이태리타월을 썼다.

“이태리타월로 미니까 때가 줄줄 나오고 힘이 하나도 안 드는 거야. 이게 웬일인가 싶었지.”

하지만 단점이 있었으니 아쉽게도 너무 빨리 해어지고 찢어진다는 것이다.

“도저히 쓸 수 없을 때까지 썼어. 구멍 났다고 버리던 시절이 아니니까. 뭐든 아꼈어.”

부실하게 만든 이태리타월에 화가 났는지, 서울에 사는 김경례 씨가 동아일보 ‘독자가 만드는 독자란’에 이 문제를 지적하는 글을 투고했다.

- 26쪽, 이태리타월

“제일 어려서 한 건 청소였지. 5살 때 이사를 갔는데 마루가 넓어서 청소하기 힘들었던 기억이 나. 빗자루로 쓸고 걸레로 닦았는데, 빗자루는 수숫대나 갈대로 만들었어. 제일 좋은 건 갈대 빗자루. 갈대에 씨가 들기 전에 베어다가 솥에다 넣고 쪄. 쪄서 말리면 갈대가 질겨지는 거지. 그걸 엮어서 방을 쓸면 최고였어. 옛날엔 바닥이 다 흙이니까 발에 흙이 많이 묻잖아. 마당에서 발을 씻고 들어와도 흙이 발에 묻는단 말이야. 그래서 늘 방이 서걱서걱하지. 근데 갈대 빗자루로 쓸면 흙이 하나도 없어. 수수 빗자루는 흙이 잘 안 쓸려. 갈대 빗자루는 귀한 편이어서 대체로

수수 빗자루를 많이 썼지. 갈대 빗자루 하나 있으면 닳고 닳아서 빗자루가 주먹만 해 질 때까지 썼어.”

- 76쪽, 진공청소기

“그때만 해도 고무장갑이 소중해서 구멍 안 나게 쓰려고 늘 조심했거든. 사려면 다 돈이잖아. 많이 아끼고 살아서 그런지 살림에 대한 건 잘 안 잊히더라고.”

얘기가 나온 김에, 고무장갑 이야기를 좀 더 들어보기로 했다. 엄마가 처음 고무장갑을 썼을 때부터.

“글쎄… 언제 나왔는지는 잘 모르겠어. 동네 사람들이 쓸 때도 나는 안 썼으니까. 결혼 후인 건 분명해.”

엄마는 1973년, 24살에 결혼했다.

“그즈음에 한겨울에만 한 개씩 사다 쓴 것 같아. 그땐 지금처럼 질기지 않아서 잘 찢어졌어. 설거지나 빨래할 때 만 낀 게 아니라, 옛날엔 채소 같은 거 다 우물 가서 씻었 으니까 꼭 고무장갑을 꼈지. (설거지, 빨래 등 용도에 따라) 구 분 안 하고 하나로 다 썼어. 오죽하면 부엌도 추우니까 고무장갑을 끼고 칼질을 했단 말이야. 그러면 잘못해서 장갑 끄트머리를 칼로 잘라먹는 거야. 장갑이 비싸니까 그걸 또 본드로 붙여서 쓰고. 그래도 없는 것보다는 나았어.”

- 134쪽, 고무장갑

동아일보 1937.11.13.

겨울이 되면 밝기 전에 부억에를 나갈 것이니 손으로 더듬(어) 서라도 석냥을 찾도록 두어두고 아궁이에는 탄불이라도 남엇 으면 모르거니와 불이 없거든 장작이나 나무를 너허 불을 사 르기만 하면 되도록 준비를 해야 합니다. 밥해 먹은 아궁이에 장작을 너허두면 마르기도 하고 이튼날 밥도 쉽게 됩니다.

- 208쪽, 가스레인지

“어렸을 때 ‘(말표)이뿐이비누’라고 빨갛고 동그란 비누 있었어. 어렸을 때부터 썼어. 그걸로 세수도 하고 그릇도 닦고. 애기 손바닥만 하게 쪼끄만데 하나 사면 3개 들어있어. 다 쓰고 떨어지면 한참 있다 사고 그랬지. 이뿐이비누 없을 땐 쌀뜨물로 하거나 아니면 빨랫비누를 쓰는 거야. 시커먼 쌀겨 보릿겨 잿물로 만든 비누. 그러다가 나는 1980년대 들어서 트리오 사다 썼어. 돈 주고 사야 하니까 함부로 못 쓰겠더라. 뭐든 처음 나왔을 때는 쓰기가 조심스러웠고, 무조건 아꼈어. 기름기 있는 거 없는 거 따로 구분해두는 건 옛날 버릇이 그냥 이어진 거고. 그러면 설거지 빨리 끝낼 수 있고 편하잖아. 세제도 아끼고. 아마 다른 집들도 다 그랬을걸?”

- 276쪽, 주방 세제

“16살 때 처음 했는데, 그리 놀라진 않았어. 그냥 어느 날 옷에 뭐가 묻었길래 ‘아, 이거구나’했지. 그전부터 네 할머니가 하는 걸 봐 왔거든. 그땐 밤에 요강을 썼잖아. 아침마다 요강을 비우고 씻어서 엎어놓는데 어쩔 땐 그 안에 물을 부어서 뭘 담가 놓았다가 저녁에 또 한 번 요강을 씻으시더라고. 그런 날엔 잘 안 보이는 곳 빨랫줄에 얼룩이 묻은 얇은 천이 널려 있고 그랬어. 그런 걸 오랫동안 보니까 우연히, 자연히 알게 되는 거야.”

- 327쪽, 생리대