편집자 Choice

위대한 작가들이 송고한 ‘지금, 여기의 정의’

“1936년에 헤밍웨이가 쓴 칼럼인데 한번 읽어보세요.” 2016년 여름, 알고 지내는 역자가 막 번역을 끝낸 원고 몇 장을 건넸습니다. 그래요, 작가 헤밍웨이가 한때는 기자였지요. 원고를 받아드는데 역자의 눈에서 비장함과 초조함이 엿보였습니다.

칼럼에서 헤밍웨이는 전쟁터의 참혹한 광경을 그렸습니다. 병사들은 1935년 에티오피아 침공에 동원된 이탈리아 청년들입니다. 총을 맞은 병사들의 살점을 뜯어먹기 위해 독수리가 날아듭니다. 청년들은 고통으로 울부짖습니다. 피투성이의 글은 독재자 무솔리니를 겨냥해 나아갑니다. 마지막 문장을 읽는데 전율이 일었습니다. 급히 역자에게 물었습니다. “기자 출신의 작가, 또 누가 있죠?”

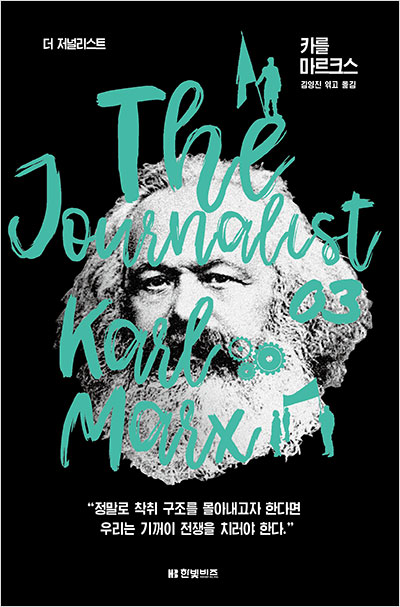

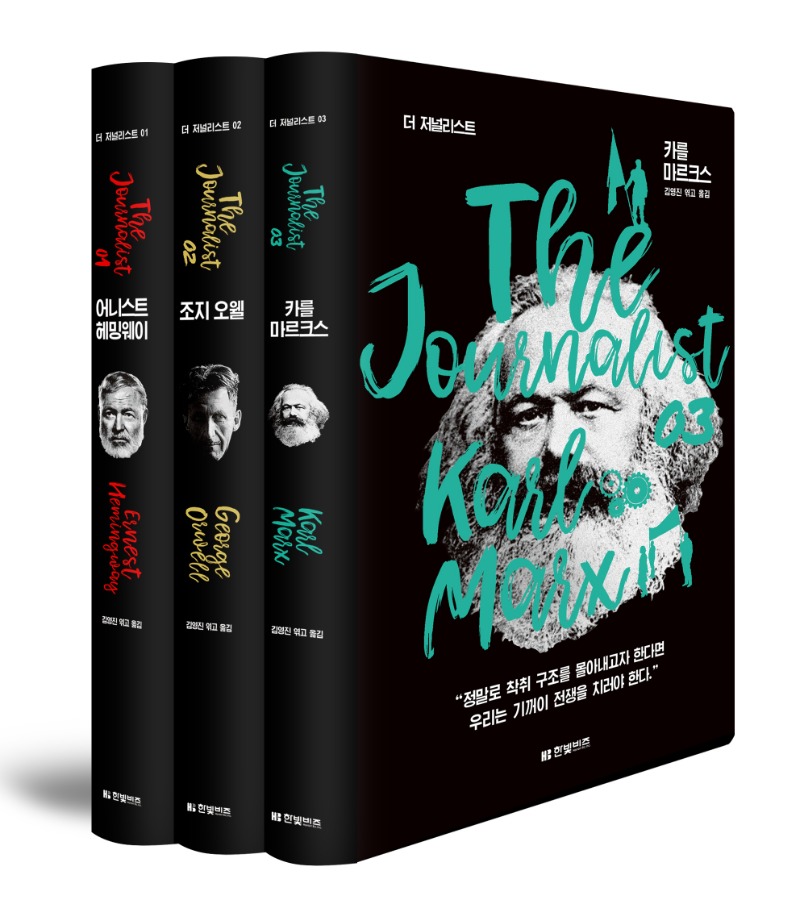

그렇게 몇 편의 원고에서 시작된 작은 관심이 3년 반 만에 <더 저널리스트> 시리즈 완간으로 끝을 맺었습니다. 시리즈를 통해 어니스트 헤밍웨이와 조지 오웰, 카를 마르크스가 저널리스트로서 독자들과 만났습니다. 이를 위해 역자는 온오프라인에서 장시간 다양한 자료를 수집했습니다. 기사의 중요도를 따지고, 선별하고, 번역을 퇴고하고, 다시 문맥을 확인하고... 역자의 열정과 책임감이 없었다면 끝내지 못했을 일입니다. 그 결과 국내 초역으로 소개되는 기사와 칼럼을 다수 선보일 수 있었습니다.

역자가 어렵게 구입하고 참고한 원서 자료들

세 명의 기자들은 약속이나 한 듯 같은 키워드에 주목합니다. ‘불평등과 부조리’ ‘자본과 가난’ ‘전쟁과 평화’입니다. 거의 한 세기가 지난 지금, 과연 우리는 ‘가난한 자의 아들’이 억울하게 희생되지 않는 사회를 이뤘을까요? 노동자는 온당하게 목소리를 낼 수 있나요? 언론은 대중에게 정확한 정보를 제공하나요? 글을 읽는 동안 자꾸 ‘지금 우리’의 오늘이 오버랩됩니다.

질문하는 사회는 그나마 덜 부패한다 했던가요. 저는 이 원고들을 매만지며 이 작가들이 무엇에 관심을 갖고 살았는지 이해할 수 있었습니다. 그리고 당연한 일상, 보이지 않는 삶, 위선과 가식에 질문하는 법을 배웠습니다. 역자는 “끝났다는 게 아직 실감이 나지 않는다”고 말합니다. 편집자인 저도 그렇습니다. 거짓말과 독선을 경계한 오웰처럼, 인간의 이기심을 지적한 헤밍웨이처럼 도무지 세상에서 눈을 돌리기가 쉽지 않습니다. “이게 과연 공정한가” 우리는 오늘도 물을 수 있어야 합니다.

최신 콘텐츠