편집자 Choice

우선 나는 이 책에 관한 편집 후기를 이미 쓴 적이 있음을 밝힌다. 그것도 이미 3년 전에 말이다. 그럼에도 다시 이 책의 후기를 쓰는 이유는, 이미 구간舊刊이 된 책을 되살리는 ‘리-커버’ 작업을 마쳤기 때문이다. 편집자에게 자신이 만든 책을 리-커버하는 작업은 더없이 영광스러운 경험이다. 내가 만든 책이 시간이 지나도 읽을 가치가 있는 책으로, 더 널리 읽혀야 할 책으로 인정받는 일은 정말이지 흔치 않다. 따라서 다시 쓰는 편집 후기 역시 무척 영광스러운 작업이라 할 수 있겠다. (아, 그런데 왜 귀찮은가!)

지금으로부터 3년 전, 번화가 뒷골목 화장실에서 한 무고한 여성이 낯선 남성의 칼에 찔려 무참히 살해당했다. 많은 여성에게 깊은 트라우마를 남긴, 여러분이 익히 알고 있는 그 사건이다. 이후 자신의 자리에서 묵묵히 인내해온 여성들이 들불처럼 일어났다. 무언가 잘못되어가고 있음을, 우리 사회 성 의식의 현재를 대오각성한 순간이었다. 이 책은 사건 후 들불의 한가운데 던져졌었다. 당시 배포한 보도자료를 보면 단전에서부터 끓어오른 담당 편집자의 분노가 느껴진다. 그로부터 3년이 지난 지금의 보도자료는 그때에 비하면 한결 차분하다. 담당 편집자가 수양이라도 했냐고? 아니다. 확실히 뭔가 바뀌었다. 이제 여성들은 마냥 피해를 ‘당하지’ 않는다. 세상이 조금이라도 바뀌었다는 생각이 새삼 들었다.

이제야 말하건대, 서점의 가장 좋은 자리에 무려 ‘페미니즘 분야 평대(책을 뉘여 진열하는 매대)’가 생기기까지, 비교적 초창기 ‘전투’에 참전한 편집자의 솔직한 심경은 ‘피로’였다. 세상이 뒤집히기를 바란 것도 아니고 그저 상식적으로 살자는 것뿐이었는데도 무시로 날아드는 날카로운 피드백이 힘겨웠다. 남성 독자는 남성의 처지를, 여성 독자는 여성의 현실을 주창하며 각자의 목소리를 높였다. 페미니즘의 ‘ㅍ'가 피로의 ‘ㅍ'였나? 내가 사는 사회에 이토록 깊은 골이 존재한다는 사실에 깜짝깜짝 놀랐다.

*안데스산맥 근처에 사는 사슴과의 일종인 푸두는 종종 깜짝 놀라 죽음에 이른다.(L.A. 동물원)

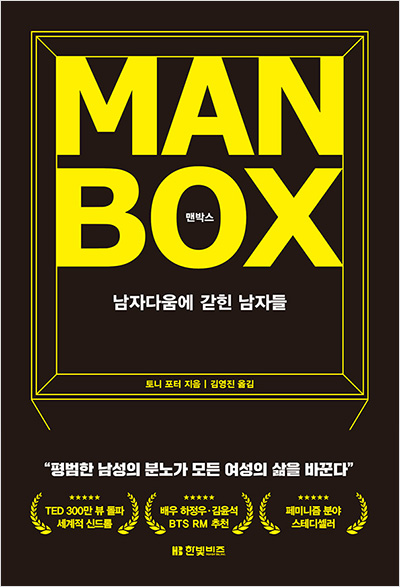

하지만 이 책을 다시 살려낸 것도 그들이다. 이 책은 신간의 ‘버프’를 훌쩍 넘어서도 좀비처럼 다시 살아나곤 했다. 많은 이들이 이 책을 읽고 자발적으로 주위에 알렸다. 이 책의 독자 중에는 아주아주 유명한 가수도 있고, 배우도 있다. 《82년생 김지영》과 함께 필독해야 할 페미니즘 입문서로 세간에 오르내리기도 했다. 출간 당시에는 낯설기만 했던 ‘맨박스’라는 개념은 이제 인용하지 않은 언론사를 찾기 힘들다. 중고교 학생부터 장년층까지 폭넓은 연령대의 사랑을 받았다. 사회에 아주 작은 파문이라도 만들었다면, 기획자로서 이만한 영광도 없다.

*여러분들, 제가 진심으로 고마워하고 있습니다. 늘 건강하시고 하시는 일 다 잘되시길 기원합니다.

이 책은 페미니즘의 기초 중의 기초다. 아니, 페미니즘까지 가지도 않는다. 그냥 상식이다. 한 문장 한 문장이 너무나 쉽고 당연한 말들로 채워져 있다. 너무 쉬운 말들을 너무 친절히 설명한 나머지 여성들은 이 책을 읽다 짜증이 날 지경이다. 하지만 놀랍게도 이 책을 읽은 남성들은 큰 혼란과 충격에 빠진다. 처음 알게 된 사실이 가득하기 때문이다. ‘나쁜 놈’과 자신을 구분 짓기 위해 그간 해온 노력이 바로 ‘나쁜 짓’이었음을 깨달았기 때문이다. 이토록 쉬운 책이건만 리커버판답게, 편집자의 월권을 최대한 발휘해 마지막 페이지에 선물을 담았다. 그리스의 철학자 솔론(Solon)의 입을 빌려 전하는 이 책의 ‘한 줄 요약’이다. 누군가 《맨박스》에 관해 묻거든 이 문장만 기억하면 된다.

“피해를 입지 않는 자가 피해를 입은 자와 똑같이 분노할 때 정의가 실현된다.”

어때유? 참 쉽쥬?

최신 콘텐츠